达米恩·麦克丹尼尔(Damien McDaniel)被指控在阿拉巴马州伯明翰市至少谋杀了 18 人,作案时间跨度长达 14 个月。据称,他涉嫌谋杀的受害者包括一名消防员、一名UPS员工,以及市长的表妹——当时她已有身孕,腹中胎儿也未能幸免。

警方表示,单在 2024 年,达米恩就杀了这么多人,以至于他一个人可能要对伯明翰当年 10%的凶杀案负责。犯下这些罪行时,他还不到23岁。

“为什么?”一些记者采访作家兼犯罪心理侧写师菲尔·克里斯托默斯(Phil Chriotalmers)时提出这个问题。

“有些人是欲望型杀手,”他说,“有些是出于愤怒,有些是为了利益。他们作案各有原因,各不相同。”

我们也可以在这个清单上加上:罪、神经系统障碍或人格障碍。

或者还可以加上一条:创伤。以下是克里斯托默斯所说的另一段话:“我敢肯定,他的童年一定很糟糕。我敢肯定他内心充满愤怒,他可能属于愤怒报复型杀手,深陷帮派和街头生活方式……我敢肯定,他和父亲之间有问题,他要么没有父亲,要么有个很糟糕的父亲。家庭的破裂通常是这种情况的根源。“

果不其然,达米恩 5 岁时,他的父亲就因一起谋杀案被起诉,而那时他还在为另一桩谋杀案取保候审。如今,达米恩的父亲因贩毒和非法持有枪械正在监狱服刑。

“在监狱里的黑人男孩,有 85%都来自没有父亲的家庭。”奥尔顿·哈迪(Alton Hardy)牧师说。“孩子们在没有父亲的环境中长大,没完成学业,加入帮派,最终锒铛入狱。[在我们国家,超过 90%]的无家可归者都来自没有父亲的家庭。这样的例子数不胜数。”

奥尔顿·哈迪牧师 / 来自城市希望社区教会(Urban Hope Community Church)脸书页面

奥尔顿·哈迪牧师 / 来自城市希望社区教会(Urban Hope Community Church)脸书页面

奥尔顿自己也在没有父亲的环境里长大。他出生在阿拉巴马州一个佃农家庭,后来在密歇根州大急流城(Grand Rapids)的贫困社区中,信主并接触了改革宗神学。开始加入事工时,他发现自己生命中“没有父亲”的轨迹,也正在社区里一再重演。

“家庭已经破碎了。”他说,“我见过太多年轻男孩因父亲缺席而哭泣。”

这正是奥尔顿担忧的地方,也是我们该担忧的:2023 年,美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据显示,七成黑人婴儿是由单亲母亲所生。而在全美范围内,40%的新生儿来自未婚母亲,这个比例在 1980 到 2010 年间翻了一倍。

奥尔顿深信,家庭的瓦解是他所看到种种问题的根源,而福音是唯一的出路。于是他搬到阿拉巴马州费尔菲尔德。没错,这也是达米恩和他父亲的老家。

过去 13 年里,奥尔顿不断传讲罪与救恩。他宣讲神是无父者的父亲,也宣讲按照上帝的诫命去生活——努力工作、成家立业、养育儿女。

我不会说这个社区正在经历一场彻底的大复兴,但可以肯定的是,奥尔顿的教会正在成长。他创办的“百般异象事工”(Manifold Vision ministry)教孩子们识字,为已婚夫妇购买、修缮房屋,还努力维持一家杂货店的运作,好让这个“食物荒漠”的社区有基本的生活供应。

还有一点同样重要:奥尔顿教会里最近出生的七个婴儿,父母全都是已婚夫妇。几十年来,费尔菲尔德的街头第一次重新出现推着婴儿车散步的夫妻。

这种改变是显而易见的,也让人看到可复制的希望。过去 10 年里,奥尔顿开始带领其他年轻人,去全国各地贫困的城市社区中做出改变。

“我在阿拉巴马州的撒狄斯(Sardis)长大,就在塞尔玛(Selma)旁边。”奥尔顿说,“我父母都是佃农。他们一共生了 12 个孩子。而我父亲和其他女人还生了孩子,多到数不清。我都记不得有多少了。所以我在一个典型的佃农生活环境里长大。哥哥姐姐们在田里摘棉花、采黄瓜、打草捆……就是密西西比南部那种典型的农家生活。”

奥尔顿出生于 1966 年,距离美国南北战争结束差不多 100 年。奴隶制度对家庭的破坏极为残酷。在巴西等地的奴隶,可以合法结婚,抚养孩子,不必担心被强行分离;他们也能受洗、加入教会、活出信仰。

但南方的奴隶主却不一样。社会心理学家托马斯·佩蒂格鲁(Thomas Pettigrew)指出,他们“既不鼓励奴隶夫妻缔结基督徒婚姻,也毫不犹豫地在拍卖场上拆散他们”。因此,他说,“奴隶家庭常常形成一种无父的、以母亲为中心的家庭模式。”

然而,在奴隶制度废除后,这种情况迅速发生了变化——从 1890 年到大约 1960 年,无论是结婚、离婚还是丧偶,黑人男女的婚姻经历都比白人更为普遍。

不过,这并不意味着他们更可能维持婚姻、共同抚养孩子。到了 1960 年,大约有 25%的非裔儿童只和母亲一起生活,而白人儿童中这一比例约为 7%。

为什么会有这样的区别?

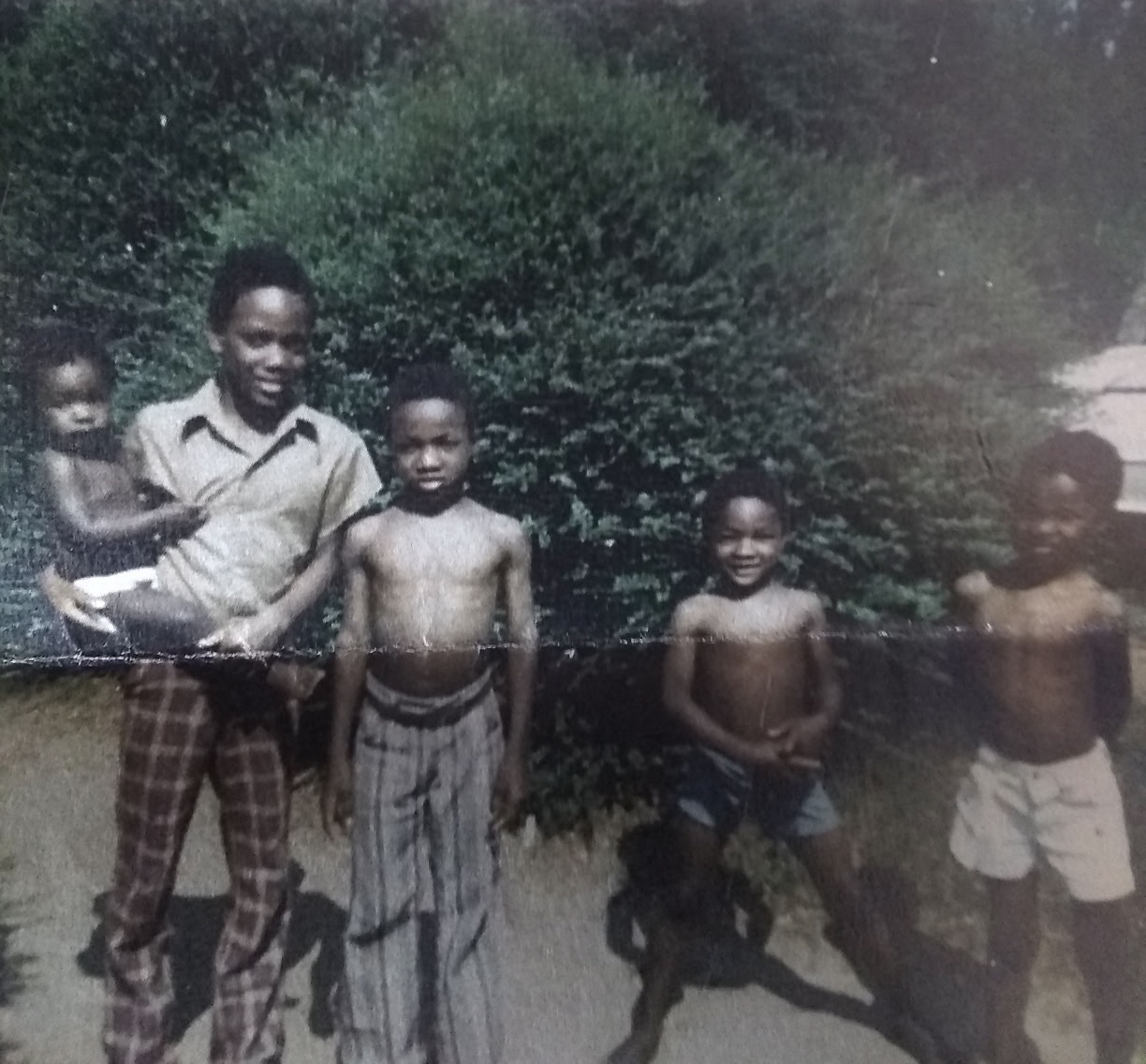

哈迪家的五兄弟(从左到右):奈尔斯(Niles)、安德烈(Andre)、奥尔顿、查尔斯(Charles)和弗农(Vernon)/图片由奥尔顿·哈迪提供

哈迪家的五兄弟(从左到右):奈尔斯(Niles)、安德烈(Andre)、奥尔顿、查尔斯(Charles)和弗农(Vernon)/图片由奥尔顿·哈迪提供

到了 1965 年,劳工部部长助理丹尼尔·帕特里克·莫伊尼汉(Daniel Patrick Moynihan)对此深感忧虑,因此他做了了一些研究。他指出,南方各州的《吉姆·克劳法》主要针对黑人男性,使他们难以承担家庭领袖的角色。佃农制度和低薪工作让他们几乎无法养家糊口,女性也难以依靠他们。与此同时,随着越来越多黑人离开南方,远离熟悉他们的大家庭、教会和社区,原本存在的社会压力,比如去教会、照顾家庭、娶怀孕的女友,也随之减弱。

莫伊尼汉也很明确地表示,他并不是在谈论所有黑人家庭。事实上,许多家庭稳定、兴旺,已有一半人进入中产阶级,并且这个比例还在继续上升。

当时的黑人家庭结构如同打满补丁的织物,有些部分坚韧依旧,有些却正在松散破裂。

“我两三岁的时候,父母分开了。”奥尔顿回忆说,“他们从未正式办理离婚手续,但分开就是事实。我真正体会到的是另一种贫穷:在南方腹地,跟着单亲妈妈住在一个没有自来水的老式长条屋里,连厕所都在屋子外面。我成长过程中几乎感受不到父亲的陪伴。爸爸偶尔会在周六来看我们,带我们去砍点甘蔗什么的。”

奥尔顿最后一次还能经常见到父亲,是他 11 岁那年。那一年,他的两个哥哥开始闯进当地学校偷食物。警察知道是他们干的,但抓不到人。于是,他们逮住了奥尔顿 13 岁的哥哥安德烈,把他拖到皮卡车后斗里,套上绞索,另一头甩到树枝上。

奥尔顿放学回家,看见母亲倒在地上撕心裂肺地尖叫,而卡车正缓缓往前开。

警长让安德烈悬空吊着,喘不过气来,几秒钟后才倒车放松绳子。他们逼问奥尔顿的母亲:那两个干坏事的儿子在哪里?母亲说不知道。于是卡车又往前开,安德烈再次被勒得几乎窒息。几秒钟后,车子才再次倒退,让他落地喘息。

“要是找不到那两个小子,我们会回来找你们剩下的人。”警长对奥尔顿的母亲说,“听明白了吗?”

母亲当然明白。三天后,她带着孩子们,丢下丈夫,向北搬了 450 英里。他们最终落脚在肯塔基州路易维尔(Louisville)的一处黑人社区。

“路易维尔是我们第一次体验到‘现代化’——第一次有了带马桶的厕所,第一次能从水龙头里喝水。”奥尔顿说,“住在撒狄斯时,我们一直是打井水。到了路易维尔,我有了邻居,还有了朋友。”

不过,奥尔顿注意到,朋友家里同样没有父亲。在他短短十年的人生里,由单身母亲抚养的黑人儿童比例已从约 25%攀升至 40%。

这是一个十年间巨大的跃升——不过,别忘了,那是上世纪 60 年代。

“六十年代是个动荡的年代。”奥尔顿说,“白人逃离城市……女权主义兴起、毒品泛滥、越战打响,一切都在发生。然后学校里取消了祷告,堕胎合法化,总统接连遇刺,马丁·路德·金也遇害。那个年代真是不太平。”

社会变革确实存在,而且不仅仅影响黑人,也影响白人。有些变化无疑是好的:取缔了种族隔离,宣布各种选民歧视手段如文化水平测试和人头税等为非法,教育领域的性别歧视也被明文禁止。

但同时,许多变化却背离了圣经对家庭的设计。有些意识形态甚至完全相反,声称家庭结构本身就是压迫的根源。嬉皮士纷纷响应,鼓吹自由恋爱、避孕药、堕胎以及“无过错离婚”。

与此同时,林登·约翰逊(Lyndon Johnson)的“大社会”(Great Society)计划推出了医疗保险、医疗补助、食品券以及“启蒙计划”(Head Start)学前教育项目。

“在路易维尔的时候,我母亲靠救济生活。”奥尔顿回忆说,“那时叫AFDC(对有受抚养子女的家庭援助计划)。我记得,社会工作者每个月都会来一次。我们从来没有真正的床,只有床垫。我们依旧很穷,但他们会检查,确保父亲没有住在家里。”

为了防止家庭“骗取”救济,当时政府一度要求,领取福利的妇女必须证明身边没有能赚钱养家的男人。

即便后来这一规定被废除,政府的福利体系仍然主要倾向于支持单亲母亲。这种情况直到今天依然如此。

“(这样的福利制度)根本不值得让家里有个男人。”奥尔顿的母亲常这样说。她独自一人支撑着家庭,靠政府的救济和打扫房屋的零工勉强维持了几年。但在奥尔顿上高中二年级时,她心脏病发作,身体虚弱,走投无路,只能对他说必须回到南方。他哭喊挣扎,最后母亲却把他送到 370 英里外的姐姐家。

“重重困难向我扑来,"他说,"我不能和母亲一起生活了。我搬到密歇根州的大急流城,一个寒冷的地方。这里我谁也不认识。我的身高从 1 米 75 猛长到 1 米 88,最后长到 1 米 93。我带着南方口音,没有父亲,一贫如洗。所有这些都一股脑地压向我。"

接下来的几年里,奥尔顿逐渐在大急流城一个资源匮乏的黑人社区里稳定下来。他上学、结交朋友,甚至进了高中篮球队。后来姐姐厌倦了大急流城,打算搬走,照理他也该跟着离开。但奥尔顿强烈反抗,最后姐姐同意让他留了下来。

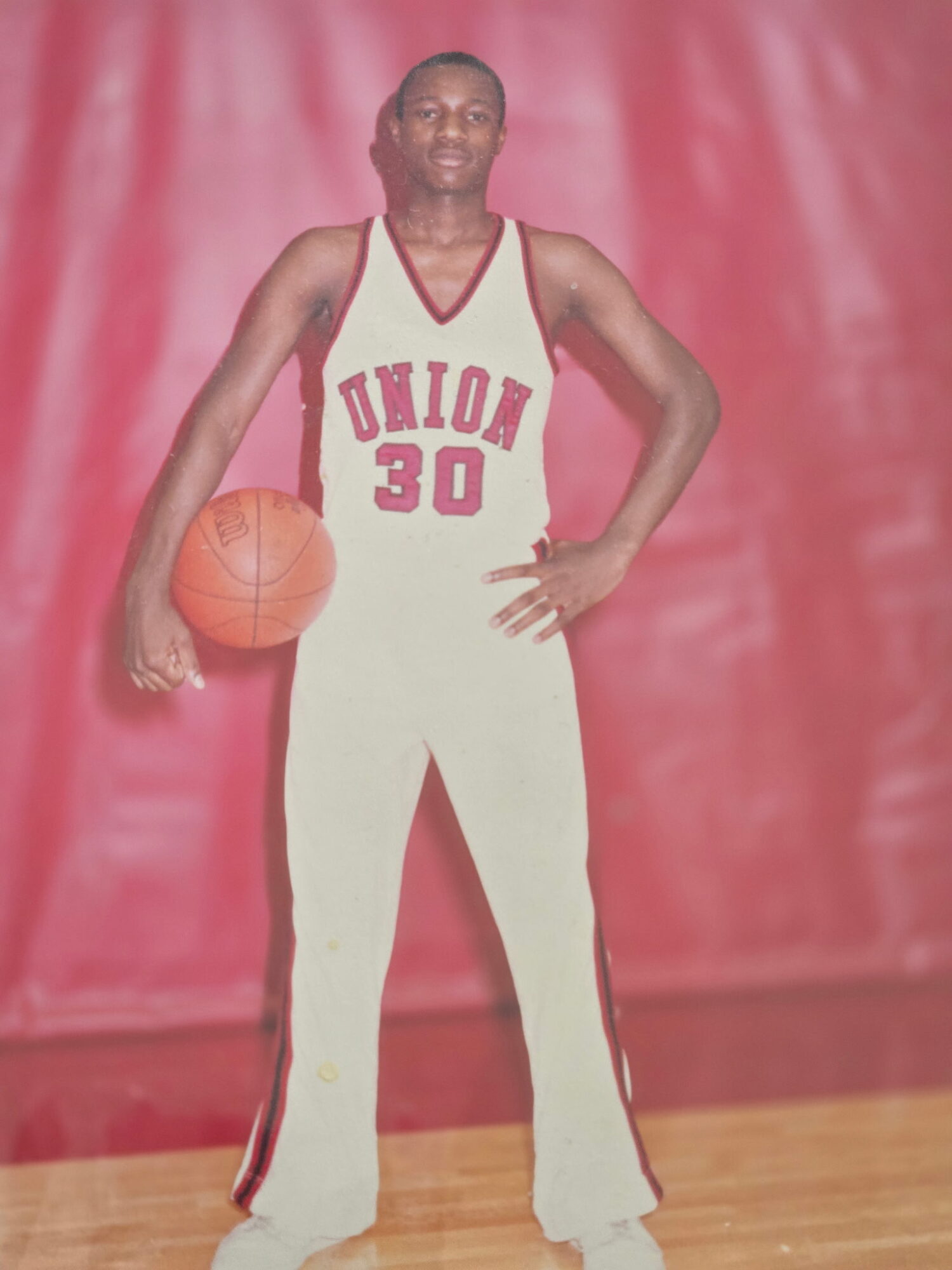

1984 年的奥尔顿 / 奥尔顿·哈迪提供

1984 年的奥尔顿 / 奥尔顿·哈迪提供

奥尔顿(30 号)是 1984-85 联合高中篮球队的首发队员/大急流城档案和记录中心 Facebook 页面提供

奥尔顿(30 号)是 1984-85 联合高中篮球队的首发队员/大急流城档案和记录中心 Facebook 页面提供

奥尔顿独自一人,在一栋断了电和暖气的房子里撑了十个星期。那时是大急流城的 1 月。无论裹多少层毯子,穿多少双袜子,套多少件卫衣,都无法驱散刺骨的寒冷。那段日子苦不堪言。

终于,他的教练起了疑心。这位教练恰巧住在奥尔顿家附近,注意到他家窗户从未亮过灯,也好久没见到他的家人了。教练关切地询问:“嘿,奥尔顿,你还好吗?你是一个人住吗?”

奥尔顿向教练和盘托出。教练得知后,没有联系儿童保护机构,没有找他家族里的其他亲戚,也没有向学校报告。他直接把奥尔顿带回了自己家,后来又将他安置到姐姐露西尔那里。露西尔是个单亲母亲,但她收留了奥尔顿,让他在她家度过了整个高中时期。她给他买食物和衣服,督促他完成作业,每场篮球赛都到场为他加油,还常常与他一同祷告。

她非常爱护奥尔顿,直到今天,奥尔顿仍然称她为“妈妈”。

“和这位我称为妈妈的女士住在一个屋檐下,我重新认识了基督教,”他说,“我生母是基督徒,父亲也自称信主。虽然我身边萦绕着基督教的气息,却从未有人真正门训我。”

奥尔顿后来去读了两年制大专,毕业后回到大急流城。

“我依然相信上帝存在,”他说,“我会祷告,读主祷文,背诵《诗篇》23 篇。我仿佛活在那个信仰世界里,却从未真正受到过门训。我只知道有些事不能做,因为那些是不对的。”

这种浮于表面的信仰,在面临真实困境时显得苍白无力。奥尔顿毕业后找到一份啤酒配送的工作。因为他是黑人,同事用侮辱性绰号称呼他;警察曾因怀疑他偷了送货卡车而拦截他;甚至有酒吧经理连门都不让他进。

工作之余,他结识了名叫玛丽莲的女孩并迅速结婚,但这段婚姻既不成熟又充满了矛盾。妻子在关系中占据主导地位,两人都因此而十分沮丧。

“我选择结婚,是因为我内心破碎。”奥尔顿承认,“我想要填补心里的空洞,就是那个父亲缺失留下的空洞。我完全不懂什么是‘做男人’,婚姻自然很不顺利。我是个糟糕透顶的带领者。”

生活处处碰壁,家庭和工作无一顺利,这让奥尔顿愤懑不已。他对上帝、对自己、对玛丽莲、对白人都充满怒火。

“那时我正处在反对种族主义的激愤期,”他说,“我的激进程度可能超过现在市面上任何反种族主义者。我给大儿子取名阿马德·拉沙德·哈迪(Amaad Rashad Hardy)。那时的我几乎是个黑权主义者(black power)。为什么给孩子取这个名字?就是想要尽可能远离任何与白人文化挂钩的名字。

奥尔顿整日借酒消愁,不停换着入门级工作。最后妻子提出离婚,他既是个没有父亲的孩子,也成了个无法陪伴孩子的父亲。

他的痛苦达到了顶点。

就在那时,奥尔顿遇到了一位老同学,对方邀请他去参加一间灵恩派教会。他去了,立刻爱上了那里充满爱与接纳的氛围。他常常参加聚会,开始祷告,后来更是参与教会服侍。

“我一直很喜欢读书,”他说,“如果你了解大急流城,就知道这里到处都是书店。有一家叫贝克的书店卖很多二手书,我们教会正好在它隔壁。我几乎隔天就去,每周至少三四次。”

书店店员开始向他推荐加尔文的《基督教要义》、巴刻(J. I. Packer)的《认识神》和宾克(A. W. Pink)的《神的主权》等书籍。几年后,他的神学立场与所在的灵恩派教会已经完全不一致了。

“我的思想、救赎观和生命状态都完全归正了,”他说,“如果不是因为神的伟大、祂的主权、祂的护理之工,我不知道自己今天是否还能站在这里。这两大教义给了我力量,让我可以信靠神。“

当主任牧师被爆出长期有婚外情后,奥尔顿尤其需要这样的视角。牧师拒绝辞职,教会因此分裂。许多长老另立新教会,奥尔顿加入了其中一间。不久后,总部设在大急流城的基督徒归正会(Christian Reformed Church),一个以白人为主的荷兰改革宗向他们发出了邀请。

“在大急流城,改革宗教会真正开始跨越种族界限,接触黑人牧师和黑人教会。”奥尔顿回忆说,“我跟随的那位长老蒙了归正会呼召成为传道人。当时我是教会的二把手。我学会了如何公开祷告,如何克服对讲道的恐惧,如何讲道,如何做许多以前从没做过的事。因为他被归正会吸纳,他带领的那间教会也成了归正会的一处植堂。”

就在那段时间,奥尔顿遇见了一位女子。

“第一次在大急流城的马丁·路德·金公园看到桑德拉,”他说,“我的心就雀跃起来。说实话,在遇见桑迪(桑德拉的昵称)之前,我很少真正开怀笑过。在那之前,我一直很悲伤——没有父亲,也失去了母亲。但是桑迪让我露出了久违的笑容。从那时起,我的笑容就没有停止。”

桑德拉也离过婚,带着两个年幼的孩子。她同样喜欢读书,而且她也是基督徒。

“他总是很快乐,总是笑容满面。”桑德拉这样形容奥尔顿。“他从不会闷闷不乐、发脾气。他是那种比较少见的人,总是积极、开朗、爱开玩笑。他是那种你只要看到他,就想上去和他说话的人。”

一年半后,奥尔顿和桑德拉结婚了。

奥尔顿与桑德拉 / 由奥尔顿·哈迪提供

奥尔顿与桑德拉 / 由奥尔顿·哈迪提供

说实话,这段婚姻本不该长久。两人都是第二次结婚,收入都不高,还要将孩子们组合成新家庭。几乎所有的警告信号都亮了。

但他们有一个极其重要的优势:他们常去教会,而且对待信仰很认真。

“奥尔顿是那种总想要和好的人。”桑德拉说,“很多时候,如果我们起了争执,僵持不下,他就会说:‘我们祷告吧’,然后握住我的手。我从来没有拒绝过与他一起祷告。奇妙的是,神就在祷告里动工。我们总能一起祷告,卸下紧张的情绪,把矛盾放下。这些年来,这样的时刻不止一次,特别是最初的几年。”

奥尔顿在家庭和服事上都在成长。他开始在大急流城的一间规模更大的基督教改革宗教会工作,那间教会和他一样,想要帮助城市里的贫困群体。

但记得他内心深处那股压抑的愤怒吗?它依然在那里。奥尔顿看见,城市里资源匮乏的非裔美国人似乎始终无法往前迈进。尤其是黑人男孩,他们在学业、找工作、远离麻烦方面都处于劣势。奥尔顿认为,他知道问题出在哪里。

“那时我简直是个‘随时准备打一场南北战争’的人——某种程度上几乎接近马尔科姆·艾克斯(Malcolm X)。”奥尔顿回忆说,“感谢神,那时没有互联网,我过去讲的一些讲道录音也找不到了。撒但几乎让我相信,那些信圣经、坚持神话语的人,尤其是我的白人弟兄姐妹,根本不可能真正爱黑人,也不可能行公义、好怜悯。”

那时他在主要是白人会众的归正会讲道时,他会说:“当你作为一个白人早晨醒来时,你就像一条在特权大海里游泳的鱼,生来就处在特权之中。不管你做什么,都无法摆脱。你就是这样在神的护理中出生的。所以,你需要努力去消除你作为白人的特权。”

回想起这些事情,他不禁失笑。

“我那时也在读《罗马书》,但完全错过了重点。保罗明明说了,凡有圣灵带领的,都是神的子女。”奥尔顿说,“我从没读到过保罗让犹太人和外邦人坐下来,告诉他们要先忘掉自己的外邦人身份。”

“可我那时候就是在宣讲这些。我推广这种言论,持守这种看法。我让白人因为他们的肤色、因为他们的出生而感到愧疚。那时我可真的是不遗余力地去这样做。那个圈子几乎让我放弃圣经神学,转去接受一种完全不以神的话语为根基的神学,好像那才是我为城市贫民中带来平安的唯一希望。”

这种陷阱太容易掉进去了,因为美国白人对黑人所犯的历史罪行是如此显而易见:奴隶制、吉姆·克劳法、再到像红线歧视(redlining,指金融机构出于种族或其他原因,拒绝向特定的社区或个人提供信贷、抵押贷款等金融服务——译注)或不公平雇佣这样的系统性种族歧视。这些罪恶如此严重、影响如此长远,以至于我们不断谈论悔改、赔偿、制度性改革,似乎理所当然,在某些情况下甚至是必须的。

在教会中处理种族主义甚至是必要的。人的罪性让我们必须时刻提醒自己,要警惕对肤色不同的人产生偏见与成见。

奥尔顿深爱城市贫困群体,也迫切想帮助他们。但在牧养他们的同时,他开始从另一个角度看待他们的伤痛,也看待自己的伤痛。

“我家族在南方遭受过许多不公。”他说,“我想要找到问题的根源,就拼命研究历史:为什么约拿单·爱德华兹(Jonathan Edwards)对种族和奴隶制没有更大声地发声?为什么华腓德(George Whitefield)回到佐治亚州时,还鼓动政府保留奴隶制?我向神呼求,为什么有这样多的不公平?”

“我得出这样的结论:如果你要继续研究历史——我鼓励你去做——那么你必须记得,福音、各各他、骷髅地,这些也都是历史。让你的思考走向那里,把你的目光看向那座把耶稣高挂在十字架上的山。”

“你必须坐在那里,去思考那位百分之百的神、百分之百的人,为何为弯曲悖谬的人而死。那也是历史。而在神医治我的过程中,我终于走到各各他,走到那古老的骷髅地。我坐在十字架脚下,只想知道:你是谁?你为什么要这样做?为什么这是唯一能医治世界上一切问题的解药?”

是提摩太·凯勒的教导帮助奥尔顿真正明白了这一点。

“耶稣来到世上,遭受鞭打、殴打、唾弃、嘲笑、讥讽。”奥尔顿说,“我在十字架前待了很久很久,当我终于从那里站起来后,我不再对任何人怀怨了。真正的和好就是从这里开始的。十字架是起点,它也是终点。”

奥尔顿开始梦想,渴望看到神在城市贫困群体中兴起一场运动。运动的中心就是教会,在那里,会宣讲福音,培养门徒,活出基督的爱。从那里开始,正如《以弗所书》3:10 所说:“使天上执政的、掌权的,现在得知神百般的智慧。”

在奥尔顿的处境中,他清楚地看见这种智慧应当如何彰显出来,就是强调合乎圣经的婚姻观、踏实的工作伦理,以及借着教育与经济发展来爱邻舍。他称这为自己的“百般异象”。

他知道最关键的是门训年轻黑人男性,塑造他们成为带领者。

“这就好像主亲自对我说:‘我呼召你,就是要在这个时代直面城市的创伤——缺少父爱的孩子、横行的帮派、失灵的学校、一个个正在逝去的黑人少年。’”奥尔顿说,“男人若尽好本分,家庭就不会失序;家庭若健全,社会就会安稳;社会安稳,国家自然兴盛。这是谁都明白的道理。”

于是,奥尔顿把焦点放在福音上,然后呼召黑人男性去带领他们的家庭、社区和教会。

他之所以这样做,是出于直觉。他亲身经历过没有父亲的痛苦,看着身边男男女女的挣扎,他太明白他们的感受了。研究也证明了这一点:我们知道,没有父亲同住的孩子更容易陷入贫困,更可能遭受虐待或忽视,更容易有行为问题、辍学。他们在青少年时期更可能早孕、滥用毒品酒精、犯罪入狱。他们也更容易肥胖、语言发展受限、压力更多、抑郁更常见。

而且,这还不仅仅是孩子的问题。研究显示,有伴侣参与的母亲更可能得到产前照护,分娩更健康,产后抑郁的风险更低。她们能有更多休闲时间,养育压力也更小。陪在孩子身边的父亲在身心健康上表现更好,更活跃于社区,更可能找到稳定的工作,也更不容易滥用酒精和毒品。他们更富有,寿命更长,自我报告的幸福感也高于缺席的父亲。

如果想彻底改变资源匮乏的城市黑人社区,第一步必须是传扬福音。而紧随其后,最关键的一步莫过于呼召男性,激励他们成为忠心的丈夫、尽责的父亲。

但奥尔顿很快遭遇了阻碍,而且这阻碍并非来自非裔社区内部,竟是来自那间白人主导的归正会。教会为他提供了资金、人手和一栋市中心大楼,用以打造他梦想中的教会、学校、职业培训中心、厨房和体育馆。这仿佛是一份完美的礼物。

然而,这份礼物却带着附加条件:他们要求教会必须坚定奉行性别平权主义,并明确告诉他:如果你能不再强调男性带领,只专注于种族与和解,我们就可以继续合作。

在奥尔顿看来,这无异于让他对房间里的大象视而不见。他深信种族和解至关重要,但圣经所说的男性带领和责任同样是无法回避的议题。“我在社区里看到的九成问题,根源都直接或间接地指向男性的缺席。”他日后这样写道。

最终,他选择了坚守信念,辞去了职务。

两年后,他得到一个机会,去阿拉巴马州费尔菲尔德(Fairfield)工作。还记得那条从他家乡萨迪斯通往大急流城的北迁之路吗?如果你从北边掉头往回开,在快到萨迪斯前大概两小时的地方,就会经过费尔菲尔德,那是往南的路,也恰恰是奥尔顿当年死活不肯走的回头路。

但费尔菲尔德也是个陷入困境的城市黑人社区。而美州长老会(PCA)对他说,在那里,他完全可以照着自己的信念来:放心大胆地传福音、鼓励结婚,强调男性带领。

这一次,奥尔顿点头了。

迪昂·沃茨(Dion Watts)来自费尔菲尔德。他在一个“全是女人”的家里长大——和妈妈、几位阿姨、外婆以及曾外婆一起生活。

“我是家里的老大,”他说,“我妈和三个不同的男人生了四个孩子。和我年龄最接近的弟弟是唯一一个和我同父同母的。我爸除了我和我弟之外,就我所知还跟另外两个女人各生了一个孩子。”

如果你觉得这听上去很复杂,想象一下,整个社区都是这种家庭结构。

即便对奥尔顿和桑德拉来说,费尔菲尔德也很震惊。他们已经在大急流城与贫困群体打拼多年,但没想到这里的处境更加复杂。家庭关系更混乱,房子更破旧,几乎没有公共交通,治安更糟糕。在 1 到 100 的犯罪指数评分中(100 为最安全),费尔菲尔德只有 1 分。

“这里的贫困程度,甚至超越了我所熟悉的大急流城,”桑德拉说。“这不仅仅是物质上的缺乏:缺钱、缺资源,更是一种认知上的贫乏。很多人根本不知道生活应该是怎样的。有些女人甚至说,她们以前从没听说过婚外性关系是不对的。”

迪昂·瓦茨 (Dion Watts)/ 由城市希望社区教会提供

迪昂·瓦茨 (Dion Watts)/ 由城市希望社区教会提供

奥尔顿补充说,在费尔菲尔德,有些人一辈子都没参加过婚礼。

“他们甚至不知道婚礼是什么,”他说,“有个高中生问我:‘你手指上那个圈圈是干嘛的?’正确的婚姻观念,他们既无法从流行音乐里听到,也无法从YoungBoy、德雷克(Drake)或肯德里克·拉马尔(Kendrick Lamar)这些说唱歌手身上学到。”

奥尔顿和桑德拉立即投入工作。第一步就是尽量认识所有人。奥尔顿自我介绍说自己是“PA”,意即“牧师奥尔顿”(Pastor Alton)。

“PA就是那种接地气、能和任何人聊起来的人,”迪昂回忆说。“我记得他最早接触的那一群年轻人就是街头打篮球的。他径直走过去,和他们聊天,很快就把他们拉进了教会。”

如今担任百般异象事工发展总监的菲伊·威尔森(Phaye Wilson)说,他至今还是这样。

“哈迪牧师真是非常的‘脚踏实地’,”她说,“他整天在街头走动。我们常常开会都开不下去,因为他一看到路上有人,就会说:‘等一下’,然后立刻跑出去传福音。”

菲伊·威尔森与她的四个儿子/菲伊·威尔森提供

菲伊·威尔森与她的四个儿子/菲伊·威尔森提供

菲伊在费尔菲尔德长大,当年她正在商场挑选毕业舞会礼服时遇见了后来的丈夫。她发现自己怀孕时,两人已交往一年。

“我怀上艾弗里(Avery)后,内心自然而然产生了一种渴望,想要给孩子另一种生活,”她说,“我们真心希望儿子能拥有不一样的成长环境。于是我们决定结婚。”

然而,菲伊和丈夫身边并没有健康的婚姻榜样可供借鉴。

“我母亲很清楚这一点,”菲伊说,“她告诉我:‘你不必非要嫁给他。我们可以一起抚养这个孩子,我会帮你。’不知那是我当时的叛逆心理,但如今我确信是圣灵的引导,因为嫁给我的丈夫,是我此生最正确的决定之一。”

当奥尔顿建立城市希望社区教会时,菲伊和丈夫托里早已居住在费尔菲尔德。在当地圣公会教堂借来的、没有空调的联谊厅里,奥尔顿开始了布道。迪昂当时也在场,他完全没想到自己日后会成为城市希望社区教会的事工主任。

“我们负责所有的布置会场和收拾工作,”狄昂回忆说。“用的是一些难看的黄色塑料椅子,奥尔顿带来一个小小的便携式投影屏幕,唱诗和敬拜全靠放 YouTube 视频。有时甚至会突然跳出广告。虽然环境很简陋,但奥尔顿的讲道很有力量。就像圣经里所说的,神所发出的话语,决不徒然返回。”

奥尔顿传讲的是彻彻底底的福音。他传讲罪,包括性方面的罪、堕胎、懒惰、苦毒。他也讲唯独基督的救恩。他也传讲成圣——世界的每一寸土地、我们生命的每一个角落都属于基督;唯有在他里面,我们才能活得正直,彼此饶恕,殷勤作工如同服事主,带领并照顾好自己的家庭。

这样的信息,对社区的人来说可能很刺耳。但如果讲这话的人像父亲一样爱你,就比较容易接受。

“我知道自己成长的路坎坷又艰难,就是因为我没有父亲。”狄昂说,“我根本不知道该怎样成为一个男人,因为没有父亲来教我。所以,当奥尔顿带着他的教会来到这里,并强调‘要有坚强的男人’时,这深深触动了我的心。我渴望成为做一个坚强的男人,做个好丈夫、好父亲。所以这个信息在我心里产生了强烈的共鸣。”

奥尔顿事工的第一步,是逐章讲解《约翰福音》。教会增长十分缓慢,有时甚至停滞不前。生命似乎没有明显的改变——他所服事的对象中,不断有人失业、吸毒、被捕。

“PA那时真的很沮丧,”狄昂回忆说。“他几乎要放弃了,说,‘这根本行不通。’但就在那时候,神亲自动工了。那天主日圣灵大大动工,许多人流泪,忏悔,当众承认自己的罪。”

类似的经历不止一次。每当奥尔顿快要灰心丧志时,神就给他一些鼓励:一场触动人心的谈话、一位新来的会友,或者一次圣灵特别的动工。他最终没有放弃。相反,他开始推动一些计划:帮助高中辍学的青少年考GED文凭;开设篮球联赛,借此结识更多年轻人;还启动了名为“排毒”(Detox)的事工,向身处困境的男性深入浅出地讲解福音,就是那些坐过牢、杀过人或贩过毒的人。

奥尔顿在圣公会教堂联谊厅布道 / 奥尔顿·哈迪提供

奥尔顿在圣公会教堂联谊厅布道 / 奥尔顿·哈迪提供

与此同时,桑德拉开始在当地学校工作。2022 年的数据显示,当地高中生的阅读与语言能力达标率只有 17%,数学达标率甚至刚刚超过 1%。

这些孩子中有四分之三来自经济困难家庭,近两成无家可归。

“我常常在社区里看到年轻人,”2015 年搬到费尔菲尔德、加入百般异象领袖培养计划的雅奎兹·扬(Jacquez Young)说,“昨天我还看到一个小伙子,他夹克袖子里露出一把枪,挂着加长弹夹。他是附近的毒贩。在这里你常常能见到这种场景,你也会看到赤贫之人。我的一个邻居以车为家,因为他的房子差的已经无法住人了。他和母亲一起挤在车里,还养着一群流浪猫。我们亲眼见过有人在街角被枪杀。这些事接二连三发生。它们让人心碎,让人疲惫,让你想要放弃。但最终,是主扶持我们继续坚持下去。”

奥尔顿逐渐意识到费尔菲尔德的挑战远比想象的更巨大,他知道自己需要帮助。他将目光投向了其中一个地方——铁路的另一边。或者用伯明翰当地的说法:“山那边”。

如果你是一个在伯明翰的PCA事工,寻求帮助会相对容易一些。伯明翰是美洲长老会教会数量排名前十的城市之一,全国十大PCA教会中的两间就在这里。整个市区大约有一万三千名长老会成员。

几乎所有成员都是白人。

这在任何地方都很棘手,但在伯明翰就更加复杂了。这里是马丁·路德·金写下著名《伯明翰监狱来信》的地方。而美洲长老会自身也有一段涉及种族的历史。虽然宗派成立于《民权法案》通过之后,但早期的一些教会仍然禁止黑人加入,参与过白人至上组织,甚至教导圣经支持种族隔离。直到 2016 年,美洲长老会才正式通过动议,为当年的种族主义行为认罪悔改。

所以,在伯明翰谈种族问题,一直是个敏感话题。

奥尔顿带领基督教商人为百般异象事工祷告 / 奥尔顿·哈迪提供

奥尔顿带领基督教商人为百般异象事工祷告 / 奥尔顿·哈迪提供

“我曾问过奥尔顿:‘你能不能来和我们分享一下,教会该如何在城市核心区服事那些受伤的人?’”房产开发商、信心长老会(Faith Presbyterian Church)长老史蒂夫·安肯布兰特(Steve Ankenbrandt)回忆说,“那次谈话完全是以福音为中心的。”

奥尔顿对他们说:“你们不需要因为所谓的‘特权’而感到内疚。那是神赐给你们的礼物。你们不能选择父母,不能选择出生的地点,也不能选择受教育的学校。这一切都是主的恩赐。真正的问题是:‘主把这些交托给你们,你们要如何作管家?’”

“这番话完全改变了谈话的基调,”安肯布兰特说。“在会谈的最后,大家都在问:‘我们能如何使用这些恩赐来服事你们?’”

奥尔顿的想法很多。多年来,在他的带领下,伯明翰一些已有的长老会教会开始协助他将百般异象事工一步步变为现实。比如,他们购置了一处店面,改造成城市盼望社区教会的聚会场所,用于主日敬拜、查经班、葬礼和婚礼。事工也很快拓展出去:为公立学校的孩子提供课业辅导,举办暑期活动,为教师送餐;开设GED补习班、理财课程和烹饪课;帮助提供工作岗位和交通;吸引两家新企业入驻社区;翻修了几栋房子,好让教会中的已婚夫妇能够真正扎根在费尔菲尔德。

如今,城市盼望社区教会大约有 70 名会友,并有 5 名全职同工负责事工的不同方面。

如果没有那些有资源的外部支持,就不可能做到这些。我问长老会成员、律师格雷格·米克森(Greg Mixon),为什么他愿意投入如此多的时间和金钱。

“第一,他们就在最需要的地方,那里物质与属灵都极度贫乏;第二,他们大胆传讲真理;第三,他们真心关爱这些人,渴望他们成为教会的一部分。这三点结合在一起,极其罕见。”米克森回答。

凯登斯银行(Cadence Bank)前任 CEO、圣约长老会(Covenant Presbyterian Church)会友、现任多元异象董事会主席山姆·托托里奇(Sam Tortorici)也是同样的看法。他提到几年前提摩太·凯勒给伯明翰教会领袖的一条建议:“你们要做的,就是找到最以福音为中心的牧师,然后不断支持、支持、再支持。这就是秘诀。”

不过,说服一群有资源、爱福音的改革宗弟兄支持一位在贫困区的非裔长老会牧师是一回事;要说服社区里的居民,却是另一回事。

“我还在上学的时候,费尔菲尔德的名声就很差,”雅克兹(Jacquez)说。“除非是进行毒品交易这类非法活动,否则我根本不会去那里。去了也是办完事就立刻离开。”

雅克兹上的高中是在“山那边”的胡佛高中(Hoover High School),这是一所好学校,18% 的学生修读大学先修课程(AP),平均 SAT 分数 1250。然而在那里,雅克兹在学会打橄榄球的同时,也沾染了恶习:不仅酒后驾车,还与多名女孩发生了关系。

高三那年,他去波士顿参加田径比赛。就在那时,他得知过着类似生活的堂兄被杀了。

“那是我人生第一次认真思考:如果那是我呢?如果我像他一样死去,我会在哪里?”他说。“我记得在旅馆的房间里反复想着:如果我是他,我死了,我完全没有把握自己能进天堂……所以,出于恐惧,我拿起旅馆里的圣经开始读。我甚至把圣经带走了——我也不知道自己该不该拿走,但我就是带走了……从那以后,圣灵就在我心里动工。”

在特洛伊大学(Troy University)读书时,雅克兹参加了校园福音团契,这是由伯明翰长老会资深牧师弗兰克·巴克(Frank Barker)创办的大学事工。正是这个团契,让他认识了奥尔顿。

那时奥尔顿邀请年轻人,尤其是年轻的黑人小伙子,到费尔菲尔德与他同工一两年。学习如何跟随耶稣,并带领从教会到家庭的其他人同走成圣之路。

“我想到费尔菲尔德,就会想到自己的家人,”雅克兹说。“在那里服事,不仅是为基督,也是为了服事那些在很多方面都像我家人的人。”

于是,他答应了。他和大约 10 个年轻人搬进费尔菲尔德,成为“城市盼望领袖计划”(Urban Hope Leadership Initiative)的第一届成员。他们年轻、有活力,满怀热情要为基督改变世界。那第一年的事工进展如何?

“让人抓狂。”雅克兹说。“我们之前在大学校园里服事,从来没想过有些最基本的事在这里会变得那么困难,比如读书。我记得有一次我们想在家里办查经班,邀请了一位土生土长的费尔菲尔德居民一起读圣经。结果发现,他连最基本的字都认不出。于是我们只能把经文写在白板上,一次只读一节,慢慢来,一点点讲。”

在费尔菲尔德的事工进展缓慢,十分艰难。但那群年轻人里有八个留下来又服事了一年。两年结束后,其中三人甚至买了房子,扎根在费尔菲尔德。

当我问雅克兹为什么还留在那里时,他讲了一个故事:

“前阵子我在修建草坪,我的邻居跑过来跟我说,他被几个年轻人抢了。他认识他们的妈妈,和她吵了一架。他说了她一些不好听的话,结果那些年轻人就怀恨在心来抢劫他。邻居快 70 岁了,却被二十多岁甚至更小的年轻人打得很惨。最后其中一个还朝他腿上开了一枪。

“他气疯了,说:‘我要杀了他们。下次再见到,我就宰了他们。’我竭力劝他不要那样做。我说,如果你杀了他们,他们的亲友会来报复,而如今的人心就是这样,不会就此结束,可能最后牵连到更多人,甚至你的家人都会受牵连。我翻到《马太福音》,指给他看:‘我不知道你对圣经怎么看,但……你不该怕那只能杀你肉体的人,你该怕那能杀你肉体、也能把你灵魂丢进地狱的主。’

“我告诉他:‘你可能没意识到,但神创造了你,也为你的人生设定了目的。你的人生不该这样荒废。’然后我为他祷告。最后,他没有去报仇。”

就是因为雅克兹做着最平凡不过的修建草坪,费尔菲尔德避免了一场可能的悲剧。

这就是他留下的原因。没错,毒贩子仍然会去他邻居家,那让雅克兹和他的妻子(他们有三个孩子)很难受。但这位毒贩后来也对他说:“嘿,我看见你了。我看见你和家人在一起,看见你照顾家庭。很尊重你。”

另一位城市盼望的成员在家门口修剪草坪时,附近的孩子会跑来围观。因为他们从没见过男人在院子里干活、照顾家庭,他们很好奇。

城市盼望正在用一百种方式,把基督徒的生活活生生地展现在费尔菲尔德。年轻姐妹会在下午一起去公园散步,社区的孩子就问她们是不是教会朋友。年轻的夫妻推着婴儿车一起走,邻居会感叹自己从没见过这样的景象。

“今年我们给老师们送了星巴克礼品卡,”加入城市盼望并在费尔菲尔德学校任教五年的梅里尔·威尔逊(Merill Wilson)说。“有位老师说:‘你们教会总是在这里支持我们。’在这样艰难的环境里,这些小小的鼓励有很大的帮助。”

梅里尔第一次把丈夫介绍给学生时,孩子们因为他们的姓相同,还以为那是她的哥哥。

她解释说:“不,结婚的时候,妻子通常会随丈夫的姓。”

割草、散步、介绍配偶,诸如此类的例子,小到很难想象是见证。可其实,这只是一个开始。

“我们夏令营里有个孩子,现在已经上了大学,还去欧洲留学,”梅里尔说。“有些家长对我说:‘我想去你们教会,我听过很多好话。’或者说:‘我看见你们在社区开了家杂货店。’那些祖母们特别高兴,因为她们说:‘我们以前总得跑去别处买菜。很高兴你们教会做了这件事。’或者说:‘真奇妙,主竟然用城市盼望做成了这件事。’”

这些都是来自社区居民的反应,其中一些人开始走进教会,提问,甚至认识主。

奥尔顿的心愿不仅是看见费尔菲尔德的改变,更希望全美各个城市社区都能更新。正因如此,从 2015 年开始,他不断邀请像雅克兹这样的应届大学毕业生,到费尔菲尔德和他一起住上一两年,在那里工作、学习和服事。

“我们特别强调坚强的男人,”迪翁说。“我们强调要按照神的方式来经营婚姻,组建家庭;强调性伦理,也谈音乐给文化带来的影响。这些信息让非裔基督徒,尤其是年轻的黑人男性,深有共鸣。”

确实如此。在至今完成项目的 26 位年轻人当中,不到四人是在完整的婚姻家庭里长大的。但如今,已有 24 人结婚或订婚。

过去十年间,奥尔顿在城市盼望群体中见证了一百多对情侣走向婚姻 / 图片由奥尔顿·哈迪提供

过去十年间,奥尔顿在城市盼望群体中见证了一百多对情侣走向婚姻 / 图片由奥尔顿·哈迪提供

“这些年轻人根本不想离开,”迪翁说。“他们搬进社区,成了丈夫,生了孩子,加入教会,有些还成了执事。因为信仰不是一时的热情,教会也不是一个阶段的归属,而是一生的道路。”

“教会不是一时的事。”城市盼望的成员总是这样说。他们所做的一切,从金融理财课程到社区烹饪班,都紧紧地系在教会上。

“我在非营利机构的世界里干了将近 20 年,”菲伊(Phaye)说,“既参与过福音事工,也待过世俗非营利机构。两边都经历过。有趣的是,我服务过的每个非营利组织都认为自己掌握了答案,能解决世界难题。”

这一次,菲伊很清楚,她所在的机构,即教会,的确有答案。

“我们事工之所以能结出果效,其中一个原因就是:无论做什么,教会都是根基。”她说。“主一直是我们的根基。因为我们知道,任何人都可以去办课后辅导,任何人只要有钱就能开杂货店,任何人都能提供教育或住房。但如果没有教会和福音作为根基,如果只是提供物质,那并不会带来真正的改变。”

城市盼望追求的是深入人心的改变。

“当我们把夫妻安置到房子里,我们希望他们是一对敬拜神、信圣经、学习圣经的夫妻,而不仅仅是住在那房子里的人。”菲伊说。“我们希望他们养育儿女,把孩子带在神的话语中。教会和神的话语,是我们所做一切的根基。遗憾的是,很多机构并没有这一点。他们只有物质的供应。”

如果只有供应,却没有天父的爱与真理,那就像一个生父偶尔寄来一张抚养费支票、偶尔周末露个面、生日记得打个电话,这远远不够。

奥尔顿正在做的,是为整个社区作父亲。很多人对我说,奥尔顿身高 1 米 93,体格魁梧,常常开怀大笑。你在街上走,他会从教会里跑出来跟你说话。他会毫无保留地道出真理。对他们而言,他就像父亲一样。

更宝贵的是,他借着这份属灵的父职,把人带到天父的面前。

孩子在没有父亲的情况下长大,本身就很令人难过。大量研究表明,这样的孩子更容易误入歧途,也更难走向成功。但这同样是个神学问题。

“我从小恨父亲。”迪昂说。“他抛弃了我们。那种被拒绝的感觉让我困惑。我是个好孩子,学习成绩优秀,高中以第二名毕业,体育成绩也好,上了大学。我就是不明白,为什么我爸不愿意参与到自己儿子的生活。”

如今,迪昂是一位忠心的丈夫、两个孩子的父亲。我问他,与子女共同生活是什么感觉。

“我爱极了这种生活,”他说。“我根本想不通怎么会有父亲舍得离开自己的孩子。我真的想不通。我太爱他们了。对不起,我快哭了。我就是太爱他们。

“我太喜欢做爸爸了。这是我人生中最大的喜乐之一——做父亲,每天回家见到我的孩子。我也因此以全新的方式经历了天父的爱。我以前以为自己明白天父的爱,但直到我自己做父亲才真正体会。当我儿子出生那天,我在医院里,妻子睡着了,他也睡着了,我看着他,心里充满了喜乐。我走进洗手间,忍不住哭了。我哭是因为,我知道自己多么爱我的儿子,而他什么都没做。他没有任何成就,没有做任何让我骄傲、让我爱他的事。我就是爱他,因为他是我的。就是这样。他什么都没做,他只是存在,而他就是我的孩子。

“那一刻我才真正明白,神就是这样爱我。天父爱我,不是因为我替祂做事,也不是因为我取得了什么成绩来让祂骄傲。祂爱我,只因为我是祂的儿子。这就够了。够让祂差祂的独生子为我死,把我收纳进入祂的家。父亲的身份,是我人生最喜乐的事之一。”

迪昂与妻子米尔莎、儿子多米尼克及女儿席琳的合影 / 由迪昂·瓦茨提供

迪昂与妻子米尔莎、儿子多米尼克及女儿席琳的合影 / 由迪昂·瓦茨提供

天父爱我们,因为我们属于祂。这份真理也彻底改变了雅克兹(Jacquez)。

“高中时,我恨透了父亲。”他说。“但信主以后,我经历了基督的赦免,于是我心里想要把这份赦免也给他。我跟他谈话时,感觉到他还在为过去的缺席而愧疚,甚至可能不肯原谅自己。于是我又打电话给他说:‘爸,我想跟你说我爱你。你知道为什么吗?’

“‘为什么?’他问。

“‘因为你是我爸。’我回答。

“神就借着这句话,修复了我们关系里破碎的部分。我告诉他,这份爱不是有条件的,而是因为他是我父亲,不管他在不在场,我都会爱他。这使我们能够真正开始有关系。”

“你看父赐给我们是何等的慈爱,使我们得称为神的儿女;我们也真是祂的儿女。”(约壹 3:1)

我们不需要靠做什么来赢得天父的爱。在基督里,这份爱已经是我们的了。我们也没有什么能让我们失去这份爱。在基督里,它永远属于我们。

当这真理改变我们时,我们就能带着怜悯、恩典和真理去爱别人:父母、孩子、朋友和邻舍。我们能向他们讲论罪与救恩。我们能敞开家门,能送礼品卡给本地学校的老师,能修剪草坪,用这些最平凡的方式彰显神所设计的生活荣耀。

在一个充斥着 AI 女友、色情网站、开放式关系、随意堕胎的文化中,我们可以选择一条更美的道路:如果主赐你单身,就在主里保持心身的纯洁;如果祂赐你配偶,就去爱那个人,守约忠贞,一起欢喜领受祂赐下的儿女。

然后,让我们也望向“山那边”。我们知道那些问题看上去似乎无解:无论是达米恩·麦克丹尼尔的故事,还是代际贫困的延续,还是非婚生率、学校失败率、监禁率的数据,都让人感到无力。什么能扭转这一切?

唯有耶稣。

当你想要帮助身处困境的人,请谨记提摩太·凯勒给伯明翰教会领袖的忠告:去寻找一位以福音为中心、忠心传讲神全备旨意的牧师,并给予他持续不断的支持。用祷告托住他,为他慷慨解囊,在他需要时参与服事。

如果你不知道去哪儿找这样的人,我认识一位。他住在阿拉巴马州的费尔菲尔德,正在训练年轻的传道人,把福音带进全国各地资源匮乏的城市社区。他的名字叫奥尔顿·哈迪。

译:MV;校:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:The Fatherless Epidemic: Raising Up Men in Urban America